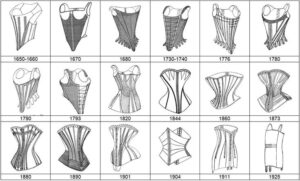

Le corset a évolué au cours des siècles : simple soutien de la poitrine sous forme de brassière à certaines époques, il a été une véritable « cage » qui empêchait les femmes de faire les moindre gestes de la vie courante tant il était serré, allant jusqu’à même déformer la cage thoracique.

Le vieux mot français « cors » nous a donné 3 dérivés : corset, corsage et corser.

En cuisine « corcer un plat » c’est le relever, lui donner du corps. De même le corset aura pour rôle de maintenir le buste, lui apporter une structure, une forme souvent très artificielle qui varie selon les modes au cours des siècles. C’est donc un habit normé, qui donne une apparence, une image de soi digne. Idée que l’on retrouve dans les expressions « avoir de la tenue », « avoir du maintien », « avoir un bon port ».

A la fin du Ve siècle les femmes portaient un « strophium« , sorte de corset pour former la taille et soutenir la gorge. Avant, elles s’enroulaient la poitrine avec des bandelettes.

Brassière ou bandelettes ?

Au Moyen-Age (1220 à 1260) les femmes portent sous leur corsage un cors ou une brassière, ou mieux un bandeau serrant les côtes, relevant la gorge, afin que la robe tombe droite sur les pieds.

Vers 1300 les femmes aiment les corsages très rembourrés et utilisent de la toile raide pour faire une poitrine bombée sur le haut de la robe.

A la Renaissance le corps des robes est devenu rigide et pour modeler le buste féminin il a fallu confectionner des « vasquines« , sorte de brassière qui comprimait la poitrine et la taille, faite d’armature de fer et de drap de camelot ou de damas. Quelques-unes des vasquines ou corsets de fer des élégantes se trouvent au Musée de Cluny à Paris.

Le corset à baleines

Le corps à baleine est garni de coutures étroites dans lesquelles on insère des fanons de baleine ; lacé et serré dans le dos,parfois sur le côté, le devant étant rigidifié par le busc.*

Le busc est une sorte de baleine verticale mise au milieu devant du corset , faite en bois, en ivoire ou en métal précieux. On en a retrouvé gravé de galantes devises. Les femmes de la Renaissance portaient un busc assez large car il servait, lors des danses de voltes, à leur cavalier à les soulever lors des sauts.

La silhouette de la femme est : décolleté arrondi, poitrine effacée, ventre applati, taille serrée qui donne un aspect de cône rigide gommant ainsi la morphologie. Les femmes ont ainsi une marche glissée peu naturelle.

A la cour d’Henri II, hommes et femmes portent un corset.

Au XVIIe siècle le corset est plus court et plus souple permettant de marcher normalement, de se pencher, de danser mais il se creuse à la taille et dégage la poitrine des femmes. la robe est porteé par dessus et la « pièce d’estomac » agraphée dessus.

Au XVIIIe siècle on pensait que les enfants naissaient avec un corps mou, donc dès leur très jeune âge les enfants portaient un corset, même les garçons (jusqu’à 7 ans où ils passaient de leur nourrice au clan des hommes). Les fillettes ne le quitteront plus.

Marie-Antoinette lance une mode sans corset à Trianon : robe légère, en coton « à la bergère ».

L’influence de médecin hygiénistes ou de nouveaux philosophes comme Rousseau condamnent le corset

La fluidité des tenues empire

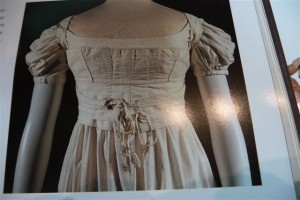

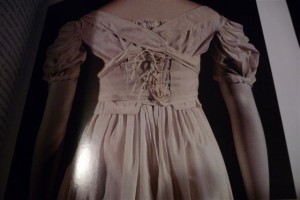

Sous le Directoire et le Premier Empire le corps retrouve de l’aisance par les robes fluide à taille haute : les sous-vêtements se composent d’un corset souple sur une chemise de coton ainsi que des bas de coton retenus par des jarretières.

Outre le rôle de maintenir la poitrine, le corset permet d’éviter trop de transparence car les robes du directoire étaient en fin coton blanc. Il est maintenu par des bretelles ajustables aux épaules. La rigidité est obtenu par des lignes de surpiqûres dans lesquelles sont insérés des cordonnets de coton. Il peut descendre sur les hanches pour effacer les rondeurs.

En 1808 c’est le corset « à la Ninon » qui remporta le plus de succès avec sa brassière souple plus courte et lacée au dos.

Vers 1818 c’est le retour du corset baleiné donnant aux femmes une forme d’entonnoir. Vers 1820 les corsets s’allongent car la taille redescend ; elle est de plus en plus serrée.

Les femmes sont serrées et entravée pendant la fin du XIXe siècle

La mode est à la taille fine et aux robes larges. Le corset doit être porté serré ce qui empêchait les femmes de respirer convenablement et leur « donnait des vapeurs » à la moindre émotion. Sous le Second Empire les corsages sont très serrés près du corps.

Vers 1870-80 avec les robes à queue, le buste très long était maintenu par un corset qui enveloppait les hanches ce qui empêchait les femmes de se baisser ou de s’asseoir correctement.

Durant le XIXe siècle des inventions perfectionnent le corset

- A l’exposition universelle de 1823 Gosselin va proposer un corset avec un système permettant de le lacer et le délacer seule appelé « à la paresseuse » .

- en 1828 on invente l’oeillet riveté (et non plus brodé), le crochet et l’agrafe en métal.

- en 1832 un suisse Jen Werly installe la première fabrique de corsets tissés sans couture

- en 1840 Charles Goodyear améliore l’élasticité du caoutchouc qui sera utilisé dans des fibres et des tissus élastiques

Les femmes ne peuvent s’habiller seules

Le laçage derrière nécessitait une tierce personne pour pouvoir tirer avec force. Les femmes de l’aristocratie ou de la bourgeoisie devaient avoir du personnel pour les habiller.

A l’inverse, les femmes de petite vertu, devant pouvoir se déshabiller rapidement et seules, adoptent la gourgandine, qui se lace par devant, et finira par les désigner.

A la fin du XIXe les méfaits du corset sur le corps des femmes sont reconnus

A la Belle Epoque la mode allège la silhouette et la femme se déplace pour ses emplettes ou la promenade donc elle doit être à l’aise dans ses mouvements. Les corsets sont moins serrés et adaptés à la morphologie en étant fabriqués sur mesure par des « corsetières ». Des médecins hygiénistes comme Ambroise Paré vont alerter les pouvoirs publics sur les conséquences malheureuse du corset sur le corps des jeunes femmes dont les organes sont déplacés. Le professeur Maréchal va déposer un projet de loi interdisant le corset aux femmes jusqu’à 30 ans car il est reconnu que 70% d’entres elles connaissent des problèmes de santé liés au port du corset dès leur jeune âge.

Adieu le corset au XXe siècle pour une femme active mais qui reste élégante

En fait, c’est la guerre de 1914 qui va entraîner le remplacement du corset par la gaine (pénurie de métal, découverte du caoutchouc et des tissus élastiques). La femme devient active et pratique divers sports.

Certains couturiers créateurs comme POIRET ou CHANEL vont proposer une mode fluide qui s’adapte au corps féminin sans le contraindre.

*Synonyme : busc, corp, vasquine,